Prof. H. Soenardjo dan Lahirnya IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Fondasi Pendidikan Tinggi Islam Indonesia

Rekam Jejak Sejarah — Sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia sering dibaca sebagai deretan perubahan kelembagaan: mulai dari Sekolah Tinggi Islam (STI), Universitas Islam Indonesia (UII), Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), hingga Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Universitas Islam Negeri (UIN). Namun, dibalik transformasi struktural itu, ada satu hal yang kerap luput: manusia yang menanam fondasinya. Di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, nama itu adalah Prof. H. Soenardjo.

Sosok ini bukan sekadar akademisi, melainkan arsitek kelembagaan yang ikut membentuk fondasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, cikal bakal UIN Jakarta hari ini. Rekam jejaknya menunjukkan bagaimana pendidikan tinggi Islam tumbuh dari dinamika sejarah bangsa, berpindah kota, berganti bentuk, hingga akhirnya berdiri kokoh sebagai institusi nasional.

Prof. H. Soenardjo hadir bukan pada masa kampus telah mapan, melainkan ketika segalanya masih berupa gagasan, keterbatasan, dan kerja keras yang nyaris tak terlihat.

Akar Sejarah Bergerak Bersama Republik: Dari STI ke IAIN

Jejak perjalanan ini dimulai jauh sebelum IAIN Jakarta berdiri. Akar sejarahnya ada pada Sekolah Tinggi Islam (STI) yang lahir di Jakarta pada 8 Juli 1945 —hanya sebulan sebelum Indonesia merdeka. STI adalah simbol awal kesadaran bahwa kemerdekaan bangsa harus disertai kemerdekaan intelektual umat.

Bagi banyak orang, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah institusi akademik. Namun bagi Prof. H. Soenardjo, kampus itu adalah amanah sejarah.

Bagi banyak orang, IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah institusi akademik. Namun bagi Prof. H. Soenardjo, kampus itu adalah amanah sejarah.

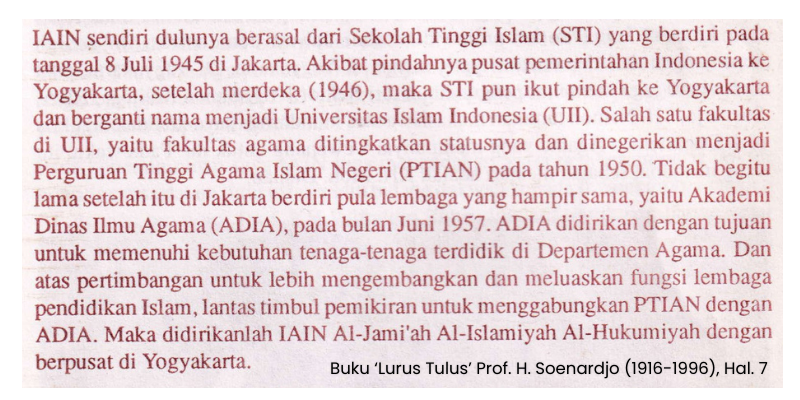

“IAIN Sendiri dulunya berasal dari Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berdiri pada tanggal 8 Juli 1945 di Jakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kalimat itu bukan sekadar catatan sejarah, tetapi cermin kesadarannya bahwa lembaga yang beliau pimpin lahir dari rahim perjuangan bangsa.

Namun, sejarah politik memaksa perubahan arah. Jejak sejarah yang dipahami Prof. H. Soenardjo dimulai dari masa Indonesia belum benar-benar stabil sebagai negara merdeka. “Akibat pindahnya pusat pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta, setelah Merdeka (1946), maka STI pun ikut pindah ke Yogyakarta dan berganti nama menjadi Universitas Islam Indonesia (UII),” tulis Prof. H. Soenardjo.

Di sinilah pendidikan tinggi Islam mulai menemukan bentuk akademiknya. Di titik ini, pendidikan Islam tidak hanya soal ilmu, tapi tentang bertahan hidup di tengah perubahan geopolitik. Salah satu fakultas agama di UII kemudian dinaikkan statusnya. “Salah satu fakultas di UII, yaitu fakultas agama ditingkatkan statusnya dan dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) pada tahun 1950.” tulis Prof. H. Soenardjo.

Inilah embrio pendidikan tinggi Islam negeri di Indonesia —dan kelak menjadi panggung pengabdian Prof. H. Soenardjo.

Datang Bukan Jabatan, tetapi untuk Tugas

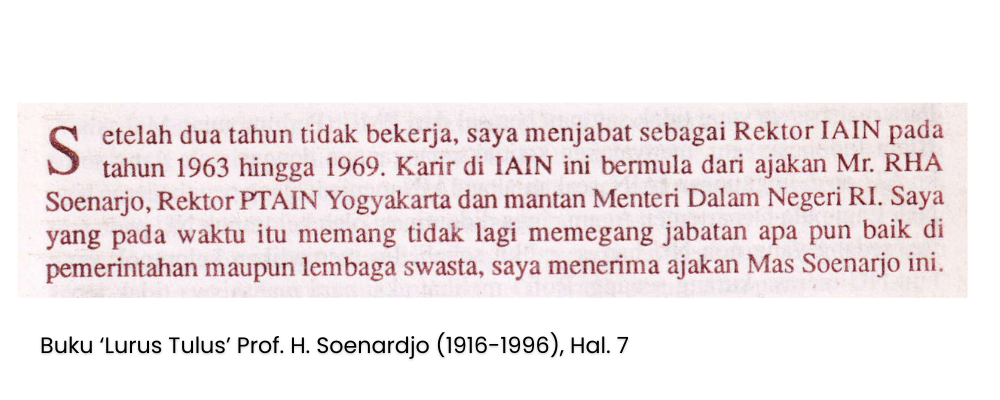

Ada orang yang mengejar jabatan. Ada pula yang dipanggil oleh zaman. Prof. H. Soenardjo berada pada kategori kedua. Karirnya di dunia pendidikan Islam bermula dari ajakan Prof. Mr. RHA Soenarjo, dari PTAIN Yogyakarta.

“Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), bermula dari ajakan Mr. RHA. Soenarjo, Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

“Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN), bermula dari ajakan Mr. RHA. Soenarjo, Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Ajakan itu bukan sekadar tawaran posisi akademik, melainkan panggilan sejarah. Dan panggilan Itu adalah undangan masuk ke dalam peradaban yang sedang dirintis negara muda, yang bernama Indonesia.

Saat itu, pendidikan tinggi Islam negeri masih dalam proses pencarian bentuk. Banyak yang meragukan masa depannya. Republik belum sepenuhnya stabil. Infrastruktur rapuh, birokratis masih mencari bentuk, dan pendidikan —terutama pendidikan Islam —membutuhkan arsitek yang tidak hanya cakap, tetapi juga visioner.

Ajakan itu, pada hakikatnya, adalah panggilan untuk ikut menentukan wajah Islam Indonesia di ruang akademik negara.

Zaman yang Menuntut Lembaga, Bukan Sekadar Sekolah

Indonesia baru saja berdiri sebagai negara merdeka, akan tetapi pekerjaaan besar belum selesai. Republik membutuhkan sistem, bukan sekadar semangat. Termasuk dalam urusan agama. Di titik inilah sejarah pendidikan tinggi Islam negeri memasuki babak penting.

Saat Prof. H. Soenardjo mulai masuk dalam orbit dunia akademik Islam. Jakarta bukan hanya ibu kota politik. Ia sedang berubah menjadi pusat perumusan arah kelembagaan Islam dalam negara. Pemerintah menyadari satu kenyataan mendasar: Departemen Agama tidak bisa di topang hanya oleh ketokohan ulama atau semangat dakwah. Negara membutuhkan sumber daya manusia yang terdidik, sistematis, dan memahami tata kelola pemerintahan.

“Tidak begitu lama, setelah itu di Jakarta berdiri pula lembaga hampir sama, yaitu Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), pada bulan Juni 1957,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kelahiran ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) bukan sekadar pembukaan kampus baru. Ini adalah keputusan politik pendidikan. ADIA dirancang sebagai mesin pencetak tenaga profesional untuk menopang birokrasi keagamaan Indonesia. Negara membutuhkan guru agama yang terlatih pedagogi, hakim agama yang memahami hukum Islam sekaligus hukum negara, serta penyuluh yang bisa menerjemahkan kebijakan ke bahasa masyakarat. Semua itu tidak bisa dihasilkan dari pendidikan tradisional semata. Diperlukan sistem akademik yang rapih, kurikulum terstruktur, dan orientasi kenegaraan.

“ADIA didirikan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga-tenaga terdidik di Departemen Agama,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi didalamnya tersimpan arah besar sejarah: agama diposisikan sebagai bagian dari sistem kenegaraan modern, bukan berdiri di luar atau bersebrangan. Inilah momen ketika pendidikan Islam mulai masuk ke dalam desain negara, bukan hanya gerakan sosial umat.

Di tengah perubahan itu, Prof. H. Soenardjo hadir sebagai bagian dari generasi perintis yang memahami makna transisi tersebut. Beliau menyaksikan bagaimana Islam secara akademik tidak hanya mencetak ulama, tetapi juga administrator, pendidik, dan pemikir kebijakan. Beliau juga melihat, bahwa masa depan umat tidak hanya dibentuk di pesantren dan masjid, akan tetapi di ruang kuliah dan institusi negara.

Momentum Penyatuan: Lahirnya IAIN, Tonggak Sejarah Pendidikan Islam Negeri

Sejarah pendidilkan Islam negeri di Indonesia tidak lahir dalam ruang tenang, melainkan lahir dari kegelisahan kecil. Ia tumbuh dari kebutuhan mendesak suatu bangsa. Indonesia sudah merdeka, tetapi sistem pendidikan Islam negeri masih mencari bentuk yang paling kokoh.

Pada akhir 1950-an, para perintis pendidikan Islam menyadari bahwa lembaga-lembaga yang ada berjalan sendiri-sendiri. Di satu sisi PTAIN dengan tradisi akademik keislaman. Di sisi lain, berdiri ADIA yang dibentuk untuk menyiapkan tenaga profesional bagi Departemen Agama. Keduanya penting, tetapi terpisah.

Di ruang-ruang diskusi para perintis pendidikan Islam, muncul kesadaran bahwa fragmentasi ini tidak bisa dibiarkan. Lalu, lahirlah gagasan besar yeng mengubah peta pendidikan tinggi Islam negeri. “Atas pertimbangan untuk lebih mengembangkan dan meluaskan fungsi lembaga pendidikan Islam, lantas timbul pemikiran untuk menggabungkan PTAIN dengan ADIA. Maka didirikanlah IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah dengan berpusat di Yogyakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Ini bukan sekadar penggabungan institusi, bukan pula sekadar administratif. Ini adalah langkah strategis negara dalam sejarah pendidikan Islam Indonesia. PTAIN mewakili tradisi akademik Islam yang tumbuh dari dunia kampus, sementara ADIA membawa semangat profesionalisme birokrasi keagamaan.

Penyatuan keduanya melahirkan entitas baru: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) —simbol integrasi ilmu agama, negara, dan modernitas. IAIN hadir sebagai jawaban atas kebutuhan zaman: melahirkan sarjana Muslim yang tidak hanya alim, tetapi juga mampu bergerak dalam struktur negara. Selain itu, IAIN menjadi simbol bahwa sarjana Muslim harus siap hidup di dua dunia sekaligus: dunia ilmu dan dunia negara.

Ketika IAIN Tumbuh Terlalu Cepat

Namun sejarah bergerak lebih cepat dari rancangan manusia. IAIN berkembang pesat. Fakultas-fakultas bertambah, mahasiswa berdatangan dari berbagai daerah. Dalam waktu singkat, peran kelembagaan IAIN semakin luas.

Struktur tunggal yang semula dianggap ideal, seketika mulai terasa sempit. “Mengingat perkembangan IAIN yang pesat, maka dirasa perlu untuk memecahnya menjadi dua institut yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Struktur tunggal yang semula dianggap ideal, seketika mulai terasa sempit. “Mengingat perkembangan IAIN yang pesat, maka dirasa perlu untuk memecahnya menjadi dua institut yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Keputusan ini adalah langkah strategis. Bukan karena konflik, akan tetapi karena kebutuhan pengelolaan yang lebih efektif. Negara melihat bahwa untuk menjaga kualitas dan efektivitas pengelolaan, IAIN perlu memiliki dua poros utama.

Dua Kutub, Satu Misi: IAIN Sunan Kalijaga & IAIN Syarif Hidayatullah

Dari keputusan itu, lahirnlah dua nama yang kelak menjadi raksasa dalam dunia perguruan tinggi Islam negeri: “IAIN berpusat di Yogyakarta kemudian diberi nama IAIN Sunan Kalijaga, dan IAIN Jakarta diberi nama IAIN Syarif Hidayatullah,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Yogyakarta menjadi pusat pengembangan IAIN di kawasan tengah dan timur Indonesia. Sedangkan Jakarta menjadi poros strategis di wilayah barat Indonesia, dekat dengan pusat pemerintahan, kebijakan dan dinamika nasional.

Disinilah babak baru dimulai. Di tengah transisi kelembagaan, dinamika politik, dan kebutuhan akademik yang terus berkembang, hadir satu sosok yang akan memimpin arah IAIN Jakarta.

Momen Bersejarah: Serah Terima yang Menentukan Arah

Ada hari-hari biasa dalam sejarah. Dan ada hari yang diam-diam mengubah arah masa depan. 18 Maret 1963 adalah salah satunya dalam perjalanan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Sebelum hari itu, keputusan besar telah diambil. IAIN (Institut Agama Islam Negeri) yang tumbuh cepat tidak lagi mungkin dikelola dalam satu kendali pusat. Indonesia terlalu luas, kebutuhan pendidikan Islam negeri terus berkembang, dan jaringan fakultas telah menjangkau berbagai daerah.

Maka dibuatlah pembagian wilayah koordinasi yang menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan tinggi Islam di Indonesia. “IAIN Yogyakarta mengkoordinir fakultas-fakultas di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Sedangkan IAIN Jakarta mengkoordinir fakultas-fakultas yang ada di Jakarta Raya, Jawa Barat, dan Sumatera,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Ini bukan sekadar pembagian administratif. Ini adalah desain strategis negara untuk membangun dua poros besar keilmuan Islam: Yogyakarta sebagai pusat kawasan tengah–timur, dan Jakarta sebagai poros pendidikan Islam negeri di wilayah barat Indonesia. Dari dua titik inilah, arah intelektual Muslim Indonesia disemai.

Lalu tibalah momen yang mengikat keputusan itu dengan simbol dan legitimasi sejarah. “Peresmian pembagian wilayah tersebut dilakukan pada tanggal 18 Maret 1963 dalam suatu acara yang dihadiri oleh Menteri Agama bertempat di aula IAIN Ciputat, Jakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Bayangkan, aula itu mungkin tidak megah. Namun pada hari itu, ia menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah IAIN Jakarta. Para tokoh pendidikan, pejabat, dan akademisi berkumpul. Mereka tahu, yang berlangsung bukan seremoni biasa —tetapi penegasan arah baru pendidikan Islam negeri.

Dan di ruang itulah, tongkat estafet kepemimpinan pun berpindah. “Dan sekaligus pada saat yang sama dilakukan serah terima jabatan dari Rektor IAIN Yogyakarta Prof. Mr. RHA Soenardjo kepada saya selaku Rektor IAIN Jakarta,” tulis Prof. H. Soenardjo.

Kalimat itu terdengar sederhana. Namun sesungguhnya, di situlah lahir kepemimpinan baru yang akan menata fondasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Bukan hanya jabatan yang berpindah, tetapi amanah sejarah: membangun identitas, memperkuat kelembagaan, dan mengarahkan masa depan pendidikan Islam negeri di kawasan barat Indonesia.

Serah terima itu menjadi titik transisi —dari fase perintisan menuju fase konsolidasi. Dari gagasan menjadi institusi. Dari sejarah awal menjadi perjalanan panjang.

Di aula IAIN Ciputat pada 18 Maret 1963, bukan hanya jabatan yang berpindah. Yang berpindah adalah tanggung jawab sejarah. Dan sejak hari itu, perjalanan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta memasuki babak baru yang akan membentuk wajah intelektual Muslim Indonesia selama puluhan tahun ke depan.

Perjalanan Sejarah Prof. H. Soenardjo Dimulai

Di tengah transisi besar inilah, sejarah pribadi dan sejarah institusi bertemu. Saat IAIN Jakarta lahir sebagai entitas mandiri, dibutuhkan pemimpin yang bukan hanya akademisi, tetapi juga pembaca zaman.

Di sinilah Prof. H. Soenardjo melangkah ke panggung utama.

Bukan sebagai pengamat, bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai pemimpin yang akan menata fondasi IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta —kampus yang kelak tumbuh menjadi salah satu pusat keilmuan Islam terbesar di Asia Tenggara.

Momentum ini, bukan hanya bab sejarah kelembagaan. Melainkan, titik ketika negara, agama, dan pendidikan menyatu dalam visi besar —dan Prof. H. Soenardjo berdiri tepat di garis awal perubahan itu.

Mau tahu kiprah Prof. H. Soenardjo semasa menjadi Rektor IAIN Syarif Hidayatullah? Update terus informasi melalui kanal https://glam.uinjkt.ac.id

Referensi: ‘Lurus Tulus’ Prof. H. Soenardjo (1916-199)

(Kontributor: Rizki Mulyarahman; Penyunting: Agus Rifai/Rizki Mulyarahman)

Tidak semua tokoh besar dikenang lewat pidato panjang atau gelar yang berderet. Sebagian justru hidup dalam ingatan orang-orang terdekatnya —melalui keteladanan, kesederhanaan, dan kejujuran yang membekas. Itulah kesan utama yang mengemuka dalam buku Lurus Tulus: Prof. H. Soenardjo 1916–1996, sebuah biografi reflektif yang merangkum jejak hidup dan nilai-nilai kemanusiaan seorang pendidik sekaligus teladan moral.

| Tim Penyusun | : Tri Dhiah Cahyowati, dan Soedarso |

|---|---|

| Penerbit | : Kalangan Sendiri |

| ISBN | : - |

| No. Panggil | : 929.4 LUR |

Tidak disusun sebagai biografi formal, buku ini justru kuat sebagai ruang perenungan. Nilai lurus dalam prinsip dan tulus dalam laku hidup menjadi benang merah yang menghidupkan sosok Prof. H. Soenardjo lintas generasi. Ketabahan menghadapi zaman, keikhlasan dalam mendidik, serta konsistensi moral menjadikan beliau bukan hanya tokoh akademik, tetapi teladan kemanusiaan.

Temukan Koleksi >>>

Untuk update berita dan informasi lebih lanjut, bisa di akses: